計画を立てても長続きせず挫折してしまう、誰もがそんな経験を一度はしたことがあるのではないでしょうか。

私もその例外ではなく、そうした経験はあるのですが現在は自分でしっかりと計画を立てることを習慣にし、それを実践することもすっかり習慣となっています。

そこで今回は計画を立てるために始めることと、そのためのツールについて私自身が使っているものも含めて解説していきたいと思います。

目次

計画は書くことから!7つの習慣における時間の考え方

さて、見出しにもあるとおりずばり計画は書くことから始まるというわけなのですが、これは頭の中であれこれと考えていても、それを目に見える形にしないといざやろうとしても目的やそこに至るまでにすべきことがはっきりしにくいからなんですね。

とにかく目に見える形にすることが重要で、紙に書く、手帳に書く、パソコンやスマホに入力するなど方法は色々とありますが、必要なことを視覚的に認識し整理するという意味合いでとらえていただければいいかと思います。

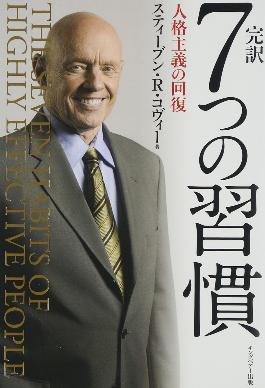

そして、計画を作る際に有効な考え方となるのが、世界的ビジネス思想家の一人であるスティーブン・R・コヴィー博士の世界的名著「7つの習慣」です。

世界的名著7つの習慣

7つの習慣はナポレオン・ヒル博士の「思考は現実化する」などと同じように自己啓発の大ベストセラーとなっておりネットビジネスに限らず何らかの仕事をしているならプラスになる本だと思います。

7つの習慣にはその名のとおり、人生をより良いものにしていくうえでの習慣を7つあげているのですが7つの項目は以下のとおりです。

第一の習慣:主体的である

第二の習慣:終わりを思い描くことから始める

第三の習慣:最優先事項を優先する

第四の習慣:Win-Winを考える

第五の習慣:まず理解に徹し、そして理解される

第六の習慣:相乗効果を作り出す

第七の習慣:刃を砥ぐ

そして、何かを計画する際には第三の習慣である「最優先事項を優先する」という考え方が必要になってきます。

一日の生活の中、ましてや一年間の生活の中では自分がやるべきことというのは本当に多くあると思いますが、何を優先するかという考え方ができていないと結局あれもこれも中途半端に終わるという結果を招いてしまいますよね。

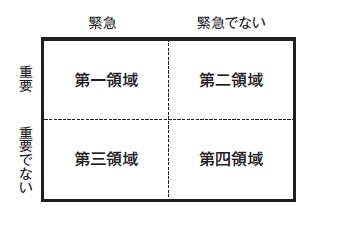

そして、さらに時間管理のマトリックスといってあなたも見たことがあるかもしれませんが、自分の行動の中で「緊急」「重要」という軸を基準にした分け方で以下のように自分のライフスタイルにおける事柄を割り当てていきます。

時間管理のマトリックス

第一領域→緊急で必要なこと(締切のある仕事、クレーム処理、病気や事故など)

第二領域→緊急ではないが重要なこと(人間関係作り、勉強や自己啓発、健康維持など)

第三領域→緊急だが重要ではないこと(突然の来訪、多くの電話・会議・報告、無意味な接待など)

第四領域→緊急でも重要でもないこと(暇つぶし、だらだらと電話、多くのテレビなど)

この中であなたが重要視すべきは第二領域です。

人はどうしても「緊急」という概念にとらわれてしまいがちですが、長期的に考えるなら

今すぐという必要はないけれど将来的に重要なことに目を向けましょうというわけですね。

自己投資なんかはまさにこれに当てはまる領域で、色々な本を読んだり人と会ったり、健康管理をしたりといったことはあなたのこれからを豊かにしてくれる元となります。

では、計画を立てる際にどこへ目を向けるべきかがわかったところで実際の計画を立てるためのツールについて解説していきましょう。

7つの習慣を実践できる手帳の使い方を紹介!

では、実際に7つの習慣が実践できるという私のおすすめの手帳と使い方をご紹介したいと思います。

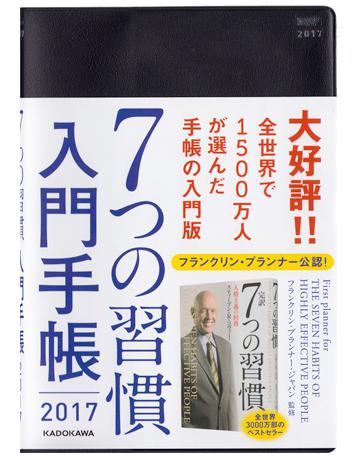

私が使っているのは「7つの習慣入門手帳」というもので、コヴィー博士の「7つの習慣」の考えを元にしたシステム手帳「フランクリン・プランナー」を監修しているフランクリン・プランナー・ジャパンが手がけています。

フランクリン・プランナーの方はシステム手帳というとおり、手帳初心者にはお値段も使い方も少しハードルの高いものとなっているのですが、この入門手帳の方に関してはフランクリン・プランナーの良いところはしっかり取り入れつつ初心者にも非常に使いやすい形に仕上がっています。

7つの習慣入門手帳

私も最初フランクリン・プランナーに挑戦しようかなと思ったのですが最初の時点ではハードルが高かったので入門手帳から始めようという感じで購入したのですが、今では入門手帳のシンプルさがすっかり気に入ってしまってこちらの方をずっと愛用しています。

もちろん、入門手帳に慣れてフランクリン・プランナーの方も使ってみたいという方はそちらも試してみてもいいと思います。

では、入門手帳の使い方ですが

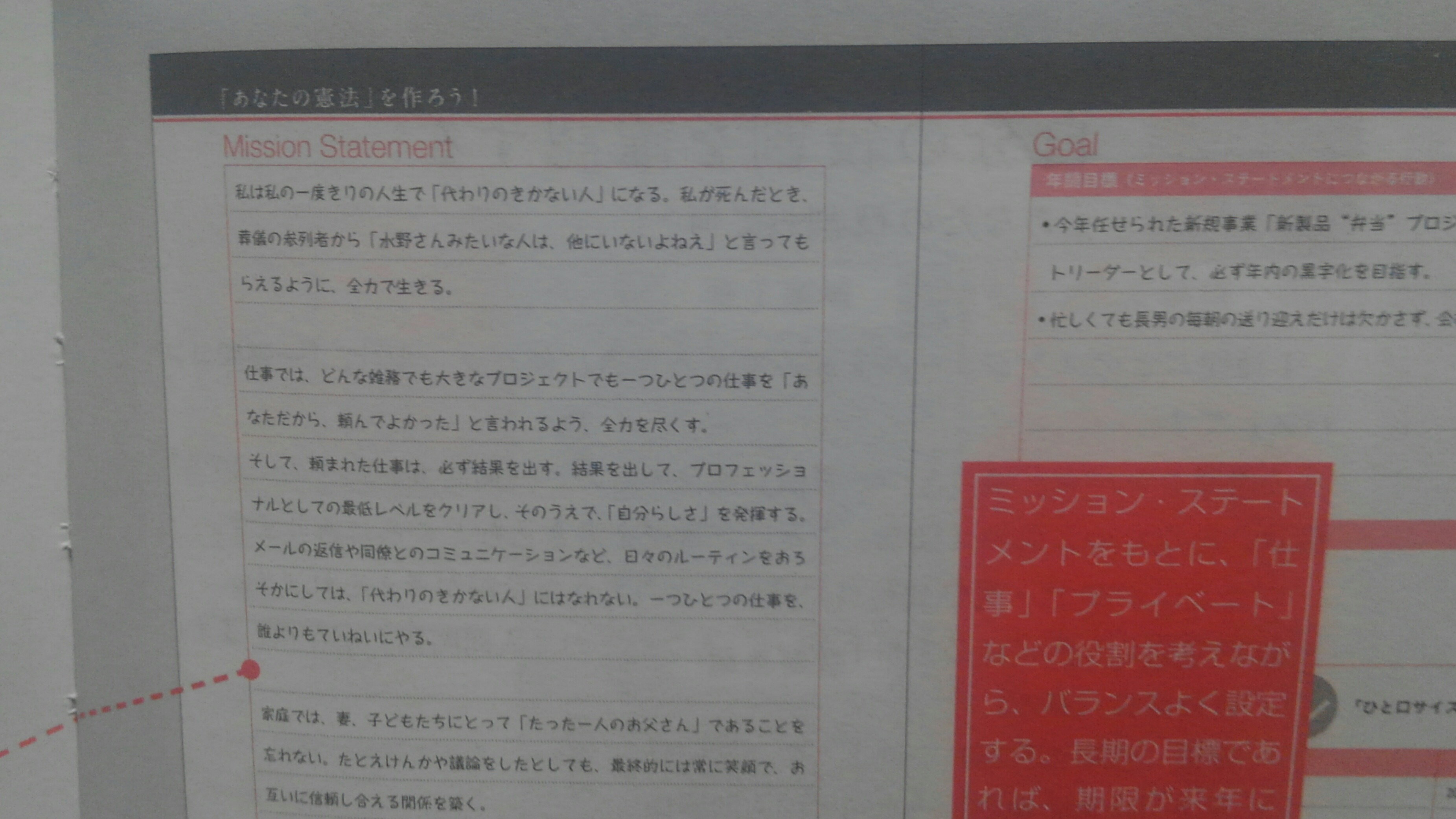

「あなたの憲法を作ろう!」ということで最初にミッション・ステートメントと呼ばれる人生における指針を作ることから始めます。

この手帳では自分の葬儀の場面を想像し、その際、親族や友人などからあなたがどのような人だったのか、どんな人生を送ったかなど他の人から語ってもらいたい内容をまとめて書いていきます。

死を意識することはすなわち生を意識することであるとよく言われたりしますが、これは本当に有効な方法で、広い意味で言えば7つの習慣のうち第二の習慣「終わりを思い描くことから始める」に通じる部分があります。

人生の最後の場面である自分が亡くなった場面から逆算するという究極的な考え方ですね。

そして、さらにその右側には「ゴール」ということで年間目標として、ミッション・ステートメントを達成するためにつながる行動と、それをいつまでに達成するかの期限を記していきます。

さらにその年間目標を達成するための具体的な行動をより細かく期限を決めていくといった具合です。

ミッション・ステートメントとゴール記入欄

大きな目標を達成するためには目標を細分化する(小分けにする)ことが大切であると言われますが、

この手帳のページでは

ミッション・ステートメント(一生における目標)

↓

年間目標

↓

そのための具体的な行動(例:月ごとの大きな目標)

といった形になっているわけですね。

また、月ごとや週の詳しい計画ももちろん記入するスペースがたっぷりとありますし、週間のページの下の方には7つの習慣に出てくる重要なメッセージが載っているので自身の行動を見直すきっかけややる気を持続する動機づけにもつながります。

コヴィー博士からのメッセージ

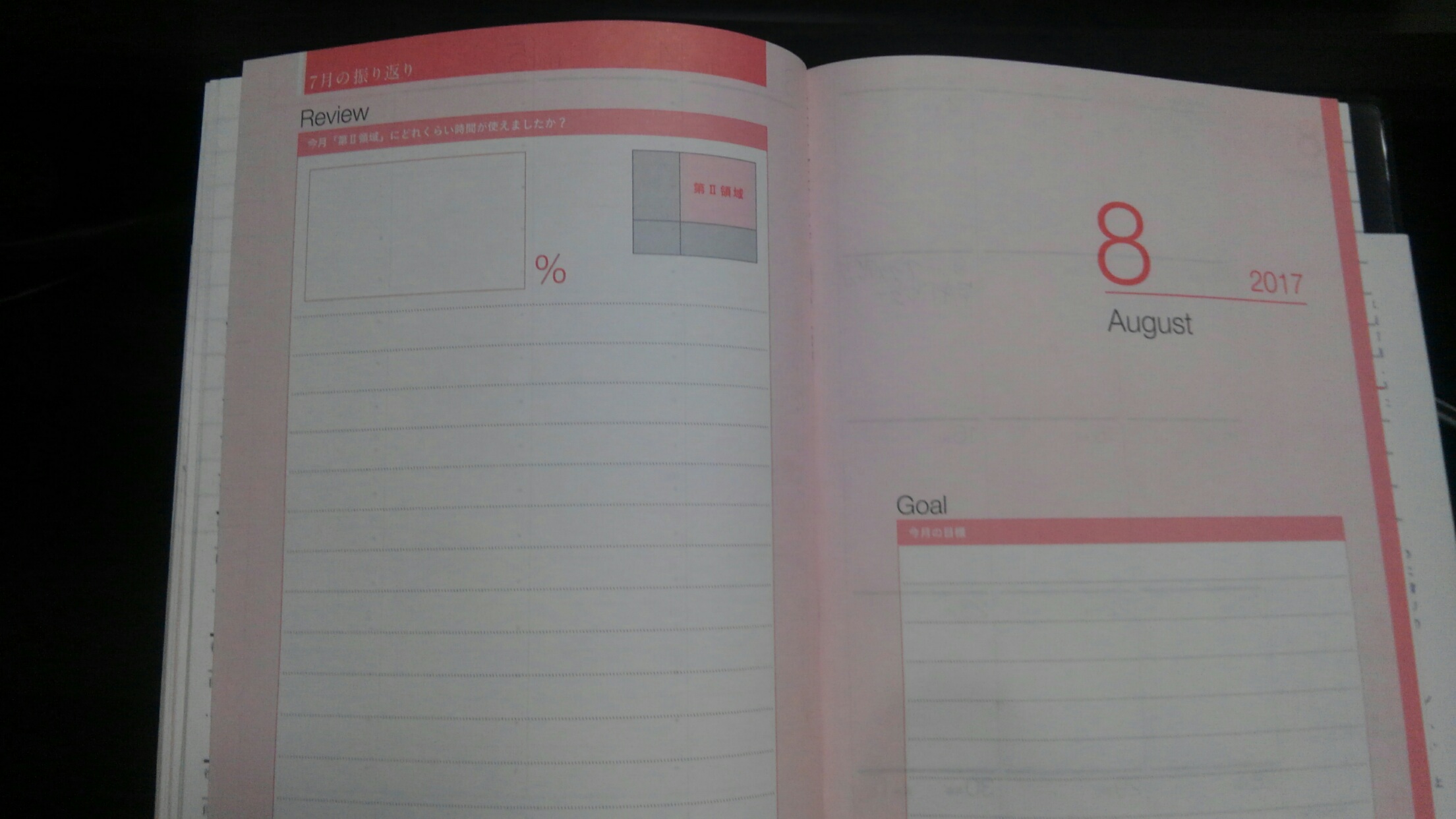

そうやって一ヶ月ごと、一週間ごとの目標を立て一ヶ月が終わったらその月の振り返りをおこないましょう。

この手帳の親切な所はそうした振り返りのためのページもしっかりと用意してあるところ。

振り返りのページ

7つの習慣では第二領域にどれぐらい時間を使うかが重要ということでしたが、一ヶ月の中で第二領域に使えた時間の割合がどれぐらいあったかを見直してみるというわけです。

ちなみに、私はこの欄にその月の中でおこなった自分にとって重要なできごとを日付と一緒に書いて、そこから振り返りまとめの言葉を記入したりしています。

そして、その月の振り返りが終わったらそれを元にまた次月の目標を立てていくというわけですね。

以上、計画を立てるための考え方である7つの習慣と、それを元にした私の愛用品「7つの習慣入門手帳」の使い方について解説しました。

手帳に関しては今回紹介した7つの習慣入門手帳がおすすめですが、もちろん重要なのは考え方で、この手帳でなくともあなたの使いやすいと思う手帳をじっくりと選んでみて計画作成に活用していただけたらと思います。

わくわくするような未来をぜひお気に入りの手帳で描いていきましょう!

この記事へのコメントはありません。